我想对刚创业的自己说:不要怕。

作者|Meiding He

编辑|王博

2019 年底,在一口气拔了四颗智齿后,胡渊鸣肿着腮部写了一篇专栏文章《99行代码的<冰雪奇缘>》。

这篇文章也将一向低调、内敛的胡渊鸣,推到聚光灯前。

翻开他的履历,“学霸”“大神”“别人家的孩子”等标签一直伴随着他前 29 年的人生。在种种不吝词藻的称赞中,一个“天才”形象跃然纸上:

1994 年出生,孩童时便开始接触电脑;

中学时期拿全国青少年信息学奥林匹克金牌拿到手软;

高二即被保送清华并顺利考入姚班;

随后进到 MIT (麻省理工学院) CSAIL(计算机科学与人工智能实验室)继续深造,仅博一期间便在 SIGGRAPH、NeurIPS 等顶级学术会议发表 6 篇论文,同时主导开发了“太极”(Taichi)开源编程语言;

MIT 多数人需要五、六年才能完成博士学业,胡渊鸣仅用 3 年半时间便拿到博士学位,并获得 ACM SIGGRAPH 杰出博士论文提名;

毕业即开启创业,作为众星捧月的“计算机图形学超级新星”,仅 A 轮就融资 5 千万美元......

但在创业初期的喧嚣后,胡渊鸣似乎从公众的视野中“消失”了,他很少面对媒体,只是偶尔更新些技术向的文章。而关于他的创业状况,也有着种种传言。

这是胡渊鸣自我选择的蛰伏,相比外界给他冠以的种种名号,他更想被称为“一位脚踏实地的创业者”。

如今,在创业的 900 多天后,胡渊鸣接受了「甲子光年」的独家专访。问及缘由,他笑称“因为我想开了”。

“我更想先和团队一起把份内的事情做好,”胡渊鸣对「甲子光年」解释道,“刚开始,一天有上百位投资人加我微信,但我本身性格比较内向,不喜欢被关注,所以对我而言每天社交还挺‘折磨’的。今天和你们聊完两个小时,我还需要独处两个小时来‘充电’。”

回望过去的求学和创业经历,他感觉像度过了一场蜕变般的修行:曾陷入深渊,也曾一鸣惊人,如同他的名字。

境随心转,越过时间之海,胡渊鸣终于守得云开见月明。如今,他也将迎来创业的 e 周年(自然常数 e 约为 2.718),“对于一家技术公司来说, e 是一个非常重要的无理数。”胡渊鸣说。

这 e 年,都发生了什么?

以下是胡渊鸣的自述。

1.从一枚硬币开始

2020 年 10 月,是我在 MIT 的第三年。同时,也是我博士毕业之际。

当时做学术、进大厂和创业几条路同时摊展在我面前。虽然在美国计算机方向的教职竞争尤为激烈,但不自大地讲,我努把力应该能拿到顶尖大学的教职。同时,我也很清楚,每一种选择都代表不同的人生方向,选择一种就意味着与其他可能性失之交臂。我曾纠结过,但抱着 “follow your heart” 的想法,最终把决定权交给了一枚硬币。

更确切地说,是交给掷硬币的过程,而不是结果。

首先排除了进互联网大厂的选项,因为我了解自己的倔脾气,不出两个月可能就和老板闹翻。随后,我在脑海中进行了一场虚拟实验:如果有一枚硬币,抛起,正面是创业,反面是留在学术界。

当硬币在空中旋转时,答案便已经在心中十分清晰了——我无比希望它落地后正面朝上。

可能有人说,做学术与创业并不矛盾。但我始终认为,一家公司要想全速快跑,核心岗位必须是全职。

而为什么想创业?这个问题我自己也没参透。

或许是喜欢冒险、不甘平庸;或许是喜欢挑战、不对人生设限。答案的轮廓虽然模糊,但目的十分明确:我想成就一番突破自我且对社会有价值的事业。综合考量,创业是最合适的选项。

说干就干。2020 年底,“行动派”的我便开始了“招兵买马”的征途。

我最先瞄准的“目标”是匡冶。

匡冶当时是我素未谋面的网友。早前,我曾在 GitHub 上开源了博士论文研究——Taichi 编程语言,也由此结识了在谷歌日本担任软件工程师的匡冶。

我们以代码会友,这一年间除了代码基本零沟通,但在编程中建立了信任和默契。匡冶是我见过代码写得最好的人,后来更了解到他是我的清华学长,匡冶毕业于清华大学的精密仪器系,后在哈佛大学攻读计算机科学硕士学位。

我俩确定合作只用了 3 分钟。

我开门见山地问他:“你看我马上博士毕业,而你工作得也不开心,要不我们一起干点别的?”我原本预想,匡冶可能会犹豫甚至拒绝,但他几乎不假思索地回复:“好!”

胡渊鸣(右一)和匡冶(左一)的合影,图片来源:受访者提供

“组队”成功后,2021 年 4 月 6 日,我们的公司正式成立了。

在工作中,我和匡冶各司其职。他作为 CTO 会比较“谨慎”,在我“乐观”地提出产品要求时,总是不留情面地给我“泼冷水”。

后来,组建初始团队的进程也较为顺利,其中的核心成员基本全部来自于 GitHub,有时候我会和朋友调侃自己“生生将 GitHub 用成了交友软件”。

对于团队,我一直有“国际化”的坚持。因为想打造国际一流的产品,就需要拥有具备国际背景的团队。现在我们的成员遍布全球,许多同事采用的是远程办公的方式。为了让团队作为整体更好地运转起来,我们主要秉承“自驱文化”,强调每个人对目标的认同。

可以说,我对团队最大的管理只在招聘环节。所谓“道不同,不相为谋”,我深信招聘对的人才是事半功倍的关键,因此每一位同事都是我亲自面试的。在这种筛选机制下组成的队伍工作效率高,氛围也十分融洽。

但也给我带来了一点另类的“烦恼”。

由于团队相处过于和睦,导致大家在遇到问题时,会因为顾及情面而不好意思提出来。对此我很自责,造成这种情况也许和我的“讨好型人格”有关,所以我也在努力做出改变。我最常和大家说的话是“良好的氛围和有建设性的冲突不矛盾”,后来团队也慢慢放开了。

毕竟“一言堂”才是最恐怖的,争执有时反而是进步的催化剂。

说实话,在成为 CEO 之前,我并不太清楚这个职位要担起的“重量”。

在创业前,我没做过一天全职工作,只在微软亚洲研究院、Adobe 和 NVIDIA 当过实习生,对商业的理解也仅限于博士期间辅修的金融数学课程和观看了一些 YouTube 商业视频。尽管做足了心理准备,但真正创业后,我才发觉,创业和想象中相去甚远。

从实习生一步升入公司 CEO,就像旱鸭子被一脚踹进水里学游泳。创业后,我的大脑便再容不下其他事情。工作之外,无论是吃饭、走路,甚至是做梦,心里盘算的都是公司的大事小情。

我的背景更像一张白纸。我来自一个典型的知识分子家庭,父母都是大学教授。他们的生活稳定有序,并希望我像他们一样,一辈子扎根学术。但安稳的家长偏偏生了一个不安稳的孩子,我的内心无疑是叛逆的,这种叛逆源一种渴望——我想自己掌控人生。

除父母之外,身边许多人最初也不看好我创业。

从小到大我没接触过任何商业环境,所以开始时一些事情我做得非常差,诸如市场需求、人性理解、产品成本控制等等方面。这是我的劣势,尽管在不断“碰壁”中补足了,但它依然不是我的优势。

母亲送给胡渊鸣的礼物,也是胡渊鸣的座右铭,图片来源:「甲子光年」拍摄

此外,从科研工作者跨越到创业者也是一种“高强度”的挑战。二者有相似之处却又大有不同,即使到现在,我仍不敢说自己完全跨过了这道鸿沟。

就像爱因斯坦与奥本海默。爱因斯坦以个人智慧和独立工作著称,仅在 1905 年便了发表了关于狭义相对论等四篇划时代的论文;而奥本海默则更以领导力和团队协作能力闻名,他曾带领着费米等众多诺贝尔奖得主共同完成了原子弹的研制工作。

科研往往更专注于个人的研究,深入思考和探索科学原理,构思巧妙的实验并进行验证,主要以技术驱动;创业则注重将科研成果应用落地和商业运作,对内要带领团队并平衡多方诉求,对外要与投资机构、客户接触、商业谈判等,更多是领导力决定的。商业的首要诉求是盈利,而科研工作者的追求是推进科技发展。

这也是我想接受访谈的一个原因,或许很难在创业者的群像中找到像我一样卡在“中间”阶段的人:满打满算做了七年科研,又创业两年半。我算是科学家型创业者转型过程中的一个典型“标本”,希望我的心路历程能对科学家型创业者,特别是其中的“老好人们”有所帮助。

随和,几乎是每个相处过的人对我的评价。我很擅长自我管理,但管理整个团队着实让我这个小白有些“无从下手”。

后来我意识到,团队跟随我并不是因为他们喜欢我,而是认为跟随我能开辟一番事业。对于初创公司,关键在于将个人的效率思维转变为团队产出的增强器。带领团队需要坚持原则,而不是“取悦”他人。认清这点后,我不再只做老好人,而是行事更加果决。

较为幸运的是,技术、资金等方面都很顺利,所以“痛并快乐着”成了我创业初期的基调。

今年 7 月我回到 MIT 拜访了当年的同学们,他们看到我首先惊讶地问:“渊鸣,你怎么沧桑这么多?” 我开玩笑地回答:“都是创业摧残的。”

2.“天才”是光环,也是紧箍咒

许多人会因为我在学业上的“顺利”,而期待我在创业路上也迅速“起飞”。

这是动力,也是压力。

当关注奔涌而来时,我最初的反应是不知所措。但也有“意外收获”,当年媒体的报道也让我在与投资人等交流时,省却了许多“自我推销”的部分。

在很多人眼中,我是一路“开挂”,但我并不这么认为。无论是读书还是创业,我的路途都挺“多舛”的。

自 2022 年 3 月,到今年 3 月,我一直处于有些沮丧的状态中。坦诚地讲,我低估了创业这件事的难度,误以为自己创业会一帆风顺。

而且,我无法接受自己不是“最好的”。

比如奥赛摘金这事。我江苏省信息学奥赛队的好友在初中二年级时就拿到全国青少年信息学奥林匹克竞赛的金牌,并顺利保送清华。而我在 2011 年高一时才第一次参加这个竞赛,当时已经 17 岁了,并且首战失利只拿到铜牌。这对一心摘金的我犹如晴天霹雳,茶不思饭不想,甚至焦虑到满脸青春痘。

然后是在博士一年级期间,我差点退学。

在 MIT 读博期间的胡渊鸣,图片来源:受访者提供

2017 年我到 MIT 读博,入学后发现我的科研兴趣与导师的期望有所冲突:他更希望我从事他安排的研究,而我又恰好是个骨子里十分倔强的人,想坚持自己的研究兴趣。

他人期待与自身志向的拉扯,让我身心俱疲。一天晚上我在宿舍独自写着代码,播放器中恰好跳到《逍遥叹》这首歌。Cambridge(剑桥)的 3 月依旧大雪漫天,我望着窗外灯火通明的实验楼、听着耳机里清扬的歌声,忍不住潸然泪下:“什么时候,才能做一个逍遥自在的人?”

为了改变现状,我绞尽脑汁地寻找出路,一度把退学当作最优解。当时,我赌气地认为:与其在 MIT 浪费时间,不如找个厂上班算了!

十分幸运的是,我在 MIT 遇到两位好兄弟,他们是史亮和徐捷。

史亮(左一)、胡渊鸣、徐捷(右一)的合影,图片来源:受访者提供

我性格内向,习惯将烦心事都憋在心里,一个人消化。在我低谷的那段时间,他们也不会多问,只是在爬山、吃饭、唱 KTV 等时刻默默带上我,试着把我拉出低迷的状态。慢慢地,我也打开了话匣子,逐渐走了出来。如果没有他们的陪伴,我也许会一直“沉湎”在消极中。

在好友的开导下,我也打消了退学的念头,而是更加刻苦地写代码、跑实验,这反而促成了我在学术上最高产的一年。可以说,《ChainQueen: A Real-Time Differentiable Physical Simulator for Soft Robotics》等较有影响力的论文、Taichi 编程语言的初设想都是在这种“忧心忡忡”心境下完成的。

好在 MIT 有更换导师的机制,我找当时的导师开诚布公地沟通了几次。对于我转组,他也表示理解。临走前,我向他深深鞠了一躬,他拍拍我的肩膀,叮嘱我:我相信你是一位很有潜力的研究者。我心里想,唯有努力取得更好的成果,否则这位录取我到 MIT 的导师的伯乐之恩,无以为报。

2022 年,对我也是十分“struggle”的一年。

那时创业已满 365 天,却没有达到预期的进展:开源社区虽然活跃,但在商业化落地方向依然踌躇不定;渲染器方面有进行探索和调整,但产品不尽人意。

而我又因疫情被困在公司中,不仅事业停滞了,还未能在姥姥过世前见到她最后一面。尤其在 12 月,我在测出抗原 “两道杠”后,也陷入了自我怀疑的“深渊”。四周也开始有唏嘘之声,提及我时的语气也渐渐变成了惋惜,有人说我“高开低走”“不适合创业”……

在一段时间的循环内耗后,我请教了许多朋友,包括快手创始人宿华。他说,在创办快手之前也做了很多创业尝试,但大部分都是失败的。亲身经历和别人现身说法这两个事情给你带来冲击,和你去看一本书,听别人讲的课,那是完全不一样的。

同时,我也十分感谢 D5 渲染器的 CEO 牛泽平,他比我大 5 岁,是我敬重的兄长。事实上,我们在业务上是有些重叠的,但他仍不吝慷慨地为我指点迷津。

还有我团队,感谢他们没有抛弃我,在公司停滞时,依然做我最坚实的后盾。

更感谢投资人没有给我压力,而是经常建设性地帮我出主意,鼓励我去探索更加高风险、高回报的事情,让我时刻充满斗志。

我时常感叹,何德何能遇到这些可爱、善良的人。

在微信签名中,我写了罗曼·罗兰的一句话:世界上只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

曾经,我的字典里不允许出现“失败”这个词。记得读博时,有天我从剑桥骑行到波士顿南部,望着广袤无垠的大海,内心忽然充满力量,我还拥有无限的可能性。“黄河落天走东海,万里写入胸怀间。”那一刻我感觉我和我所遇到的挫折,在这片蓝色面前是那样微不足道。

而在磨砺淬炼之后,我也终与不完美的自己和解。如果有机会跟创业之初的自己说句话,我想对他说一声:“不要怕。”

因为你遇到的所有困难,其他人都遇到过,甚至比你的遭遇更坎坷,所以不要畏惧。

随着时间的推移,我对创业的认识也逐步加深。与刚开始时相比,我对商业世界更加心存敬畏,也更加无所畏惧。

还好那段时间,我没有睡不着觉,后来我自己调整走了出来,而同期也发生了一件让我兴奋的事——ChatGPT 出现了。

3.涅槃重生

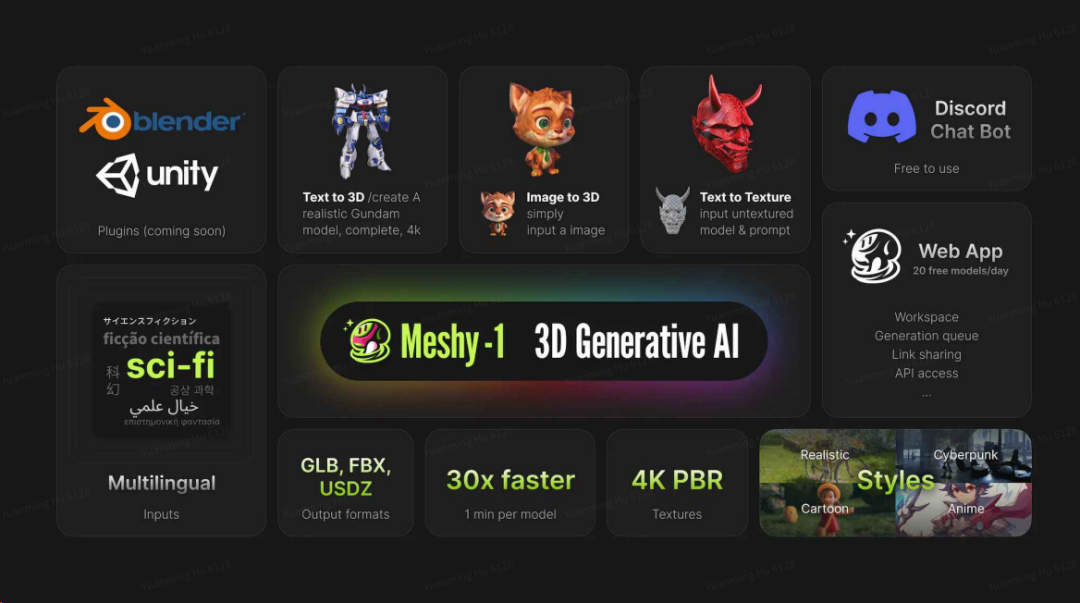

在生成式人工智能蓬勃发展的时代,不同模态下涌现出众多功能强大的产品。例如用于文本的 ChatGPT 、用于图像的 Midjourney 和用于视频的 Runway。

因此,3D 领域是 AIGC 的下一个爆发点似乎合情合理。有趣的是,目前尽管学术界似乎已经有了不错的进展,但在产品端还没出现明确的“领头羊”。

3D 生成式 AI 的鸿沟,图片来源:受访者提供

3D AIGC 是一个需要 “科研型” CEO 去做的事情,因为研发和创新实力直接决定产品效果,这就要求 CEO 同时掌握计算机图形学和人工智能两方面的技能。

同时,3D AIGC 也特别适合初创团队去做。我相信,3D 生成式 AI 的“ Midjourney 时刻”一定是发生在创业公司。首先大厂可能不会将关键战略资源投入到相对较小的领域;其次创业公司在风险承受能力、创新速度和适应变化方面优于大厂,因此更有可能在这一领域取得成功。

我们在想清了这些问题并分析了团队的优势后,决定做 3D 生成式 AI 产品。

我们将其命名为 Meshy AI,灵感来自英文单词 mesh(网格),希望 Meshy 可以从文字、图片生成 3D 模型,为游戏、影视、扩展现实产业的用户提供价值。

Meshy 介绍,图片来源:受访者提供

Meshy 的诞生于公司是一次涅槃重生。

而选择 3D 领域对我来说则与小时候的经历有关。被许多家长视为“洪水猛兽”的电子游戏,是我的启蒙“老师”。

在我还牙牙学语时,作为计算机教授的父亲就常常抱着我在电脑前敲敲写写,键盘声是我儿时的摇篮曲。再大一点时,据我父母讲,站起来还没有桌子高的我就可以流畅地操作游戏了。后来到幼儿园,在同龄人还在玩变形金刚或洋娃娃时,我已经是资深游戏迷了。

当时小小的我被屏幕中绚烂多彩的世界深深震撼了,心中萌生了许多好奇:计算机只能做加减乘除,是如何绘制出绚烂多彩的图像的?这个疑问让我对 3D 生成产生了极大的兴趣。

起初是打现成的游戏,后来不满足,自己边学习边写游戏:五、六岁时,我便开始接触 3D Max;到了小学三年级,我已经能用 Visual Basic 快速编码了。

记得当时我很喜欢用一个叫 RPG Maker XP 的游戏引擎,后来通过 Ruby 编码,我在这个回合制游戏引擎上做了一款 ARPG,就像《暗黑破坏神》(Diablo)一样可以直接在地图上砍怪。等到初中时,我已经大约写了 20000 多行代码,设计出了 5 款同学们津津乐道的游戏。今年我 29 岁,算起来有近 20 年的码龄了,身边人也因此调侃我是“天选程序员”。

《暗黑破坏神4》海报,图片来源:暴雪官网

如果没有游戏搭起兴趣的桥梁,或许就不会有今天投身 3D 生成式 AI 事业的我。

相比努力,我觉得选择一个好的创业方向更为重要,因为不同方向的回报存在巨大差异。

在此,我给正在考虑创业的人的建议是,要花时间深思战略,选择一个优质的方向。不要认为只有在自己擅长的小众领域才能成功,而是要广泛考虑各种领域,正所谓“君子不器”。

在 MIT 和硅谷时,我结识了许多不同文化背景的朋友,在与他们相处中我发现一个有趣的现象:相比之下,来自亚洲的朋友往往工作特别高效,擅长把事情落地。但偶尔也会过于沉浸在执行中,而忽略了思考“是不是在解决正确的问题”。

对于很多技术创业者来说,大家很喜欢去思考 How 。比如说 “我该如何做才能承受每秒 1000 次访问”“我们如何将 AI 精度提高到 99%”,因为这是大家擅长的事情,而且能够确定地带来正反馈,很容易进入让人享受的状态。

而在另一个 Why 的层面,比如 “我们为什么要去解决这个问题?”“我们的产品解决了什么样的用户在什么场景下的什么需求?”“我们在做的事情是否适应市场格局的变化?” “距离产品市场匹配(PMF)我们还缺什么” 等问题,却往往不被关注。

作为创业公司的一号位,我认为 Why 比 How 重要,所以更应多花时间去想思考的是 Why 。

失败对创业而言是常态,甚至创业公司之所以能够存在就是因为能够快速适应变化、快速失败并吸取经验重新出发,这其实是非常反人性的。

但我们不能因为害怕失败和冲突就不去思考事情的正确性。实际上,只要接受了 “创新一定是在大量试错的基础上发生的” 这个设定,就会更坦然一些。有时候,更早失败反而能更快调整到更正确的方向上。

我预计,距离一个“3D Midjourney”的出现,或许至少还要两年时间。不过作为创业者,我依然认为 3D AIGC 的产品化是一个激动人心的方向,虽然有很多不确定性,但是值得和市场一起成长、探索。

对于创业这件事,时机也很重要。作为创业公司,如果等时机完全成熟才去放手一搏可能就晚了。所以一些技术、市场不成熟的风险是要去冒的。

我们即将迎来公司成立 “e 周年”,也就是大约 993 天。对于一家技术公司来说, e 是一个非常重要的无理数,因此 “e 周年” 的生日对于我们来说是一个重要时刻。

如果要许个愿的话,短期目标,我希望 Meshy 生成高质量 3D 模型,解放大家在 3D 世界的内容生产力。随着 VR 和 AR 设备的普及,未来我希望 Meshy 能帮助用户够轻松地创造属于自己的 3D 宇宙。

(封面图来源:「甲子光年」拍摄)

3202

3202 0

0 0

0 0

0